Architektur

Der spätromanische Dom St. Petrus prägt seit seiner Entstehung die Silhouette der Stadt Osnabrück. Seine heutige Gestalt geht im Wesentlichen auf die Bautätigkeit des Bischofs Adolf von Tecklenburg im 13. Jahrhundert zurück.

Die architektonischen Besonderheiten des Osnabrücker Domes sind sein spätromanisch geprägter Innenraum mit einer Kombination aus Rund- und Spitzbögen und reich gegliederten mächtigen Stützpfeilern, der achteckige romanische Vierungsturm, die verschieden großen Türme der Westfassade sowie die rund 100 Meter lange Schauseite der Nordfassade mit ihren Blendarkaden und Portalen und die in Teilen romanische Kreuzganganlage im Süden.

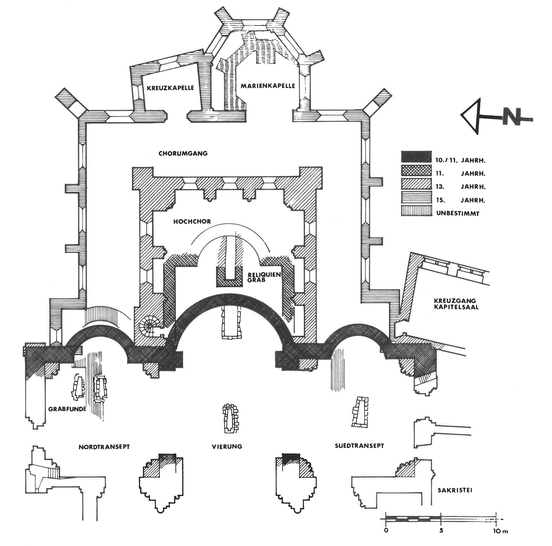

Die Vorgängerbauten

Die romanische Basilika des 11. Jahrhunderts bedeckte erstmals annähernd so viel Fläche wie die heutige Kirche. Sie hatte einen kreuzförmigen Grundriss und einen mehrgeschossigen Westbau zwischen zwei Türmen. Hiervon zeugen heute noch Mauerwerksteile im unteren Teil der Westfassade. Aus den noch erhaltenen Bauteilen lässt sich der Dom des 11. Jahrhunderts als eine nach sächsischem Bauschema errichtete flachgedeckte, dreischiffige Pfeilerbasilika mit zweitürmigem Westriegel und Westempore, Ostquerhaus und Vierungsturm rekonstruieren.

Der Vierungsturm

Der mächtige Vierungsturm erhielt im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Dombrand im 12. Jahrhundert seine bis heute erhaltene achteckige romanische Form. Jede Seite hat vier gekuppelte Öffnungen, die früher als Schallöffnungen für die Glocken gedient haben. In der Baugeschichte gilt der Osnabrücker Vierungsturm als einer der frühesten von entwicklungsgeschichtlichem Wert.

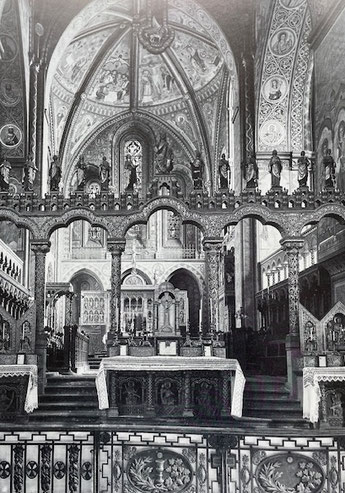

Der spätromanische Innenraum

Der im 13. Jahrhundert geschaffene Innenraum ist bis heute stark vom spätromanischen Formengut bestimmt. Die Außenwände haben rundbogige Tür- und Fensteröffnungen, wie für die Romanik typisch,

aber sämtliche Gewölbe von Langhaus und Querhaus sind Rippengewölbe und bereits spitzbogig, wie es der Gotik entspricht.

Die mächtigen, eng gestellten und architektonisch gegliederten Pfeiler des Mittelschiffes leiten die Kräfte aus den 21 Meter hohen Scheitelpunkten der Dominikalgewölbe in die Fundamente. Bemerkenswert ist, dass die Kuppelgewölbe im Mittelschiff des Langhauses genauso hoch sind wie die Pfeiler, die sie tragen. Durch die Lage der Kämpfer der Mittelschiffsgewölbe treten deren seitliche Schubkräfte so tief auf, dass man es wagen konnte, auf äußere Strebepfeiler zu verzichten.

Die Sakristei

Zum Baubestand des spätromanischen Doms gehört auch die um 1230 erbaute Sakristei, die am südlichen Querhausarm anschließt, mit ihrem prachtvollen Mittelpfeiler, dessen romanisches Kapitell eine besondere Sehenswürdigkeit ist.

Der Westbau

Die Westfassade lässt mit ihrer im unteren Teil fast fensterlosen, wehrhaft anmutenden Zweiturmanlage die Frühromanik deutlich erkennen. Die innenliegenden Treppenanlagen zu den Türmen zeigen sich als halbrunde Vorbauten. Vier gekuppelte Fenster im Westgiebel weisen auf die ursprüngliche Anlage eines karolingischen Westwerkes mit Kaisersaal hin, welcher in erster Linie weltlichen Zwecken diente und keine Verbindung zum Kirchenraum hatte. Um 1140 ließ Bischof Udo die Empore und den darüberliegenden Saal entfernen und den heute noch zum Teil erhaltenen quadratischen Westchor mit Kreuzgratgewölbe einbauen. Ein Giebel mit Spitzdach ersetzt seitdem den ursprünglichen Westriegel zwischen den Türmen.

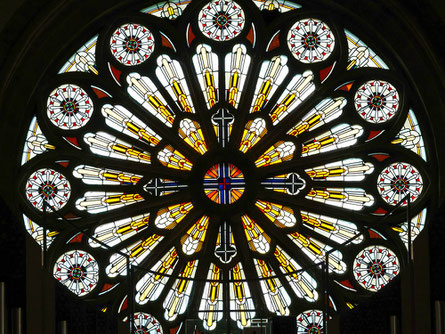

Im Jahr 1305 wurde im Übergang von der Romanik zur Gotik zur besseren Belichtung und Steigerung der Feierlichkeit eine Fensterrose von etwa 6,50 Meter Durchmesser in die über zwei Meter starke Wand eingebrochen. Das spätgotische Westportal entstand 1531 mit einem durch schlanke Säulen geschmücktes Portalgewände mit Tympanon und einem Arkadenschmuck, der in den Rand der Fensterrose hineinreicht.

Die Domtürme

Während der schlanke Nordwestturm eine klar romanische Formensprache erkennen lässt, ist der breitere Südwestturm gotisch geprägt. Urkunden berichten, dass im Jahr 1509 der romanische Südturm vermutlich aufgrund von Baumängeln und statischen Problemen niedergelegt und zur Aufnahme eines neuen und größeren Glockengeläutes durch einen im Grundriss viermal größeren gotischen Turm mit achtseitiger hoher Spitze ersetzt wurde. Noch heute sind in der Westfront des aus Schilfsandstein errichteten Neubaus Reste des Osningsteines vom Vorgängerbau zu erkennen.

Im Jahr 1769 wurde der ursprüngliche gotische Helm entfernt und durch eine kupfergedeckte Barockhaube ersetzt. Mit dem 1540 auf den Nordturm aufgebrachten Renaissancehelm bildete das ungleiche Turmpaar bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt Osnabrück. Nach dem Krieg wurden beide Türme wie auch der Vierungsturm mit kupfergedeckten Pyramidendächern versehen, die den romanischen Charakter des Domes wieder stärker hervorheben.

Die Nordfassade

Um den Dom in seiner Gesamtwirkung zu erfassen, muss man sich in die Mitte der Großen Domsfreiheit begeben, dem großen, der ursprünglichen Schauseite des Domes vorgelagerten Platz. Die Nordfassade des basilikalen Langhauses ist besonders reich gestaltet. Der Obergaden ist durch ein Band feingliedriger Blendarkaden geprägt. Ein rundbogiger Fries wiederholt sich in der Wand des Seitenschiffes, welche durch flache Stützpfeiler entsprechend den inneren Jochen unterteilt ist.

In das westliche Joch des Kirchenschiffes führt ein reich verziertes spätromanisches Portal (Brautportal), welches früher den Haupteingang zum Dom bildete. Es befindet sich erstaunlicherweise nicht in der Achse des Joches, sondern verspringt gegenüber dem darüberliegenden Rundfenster. Rechts davon findet sich das romanische Fenster zur Taufkapelle.

Gotische Anbauten

Im Jahr 1453 erfolgte der Einbau der großen spätgotischen Maßwerkfenster des Querhauses. Im 15. Jahrhundert entstand außerdem der 11-jochige Chorumgang mit zwei ostseitig gelegenen Kapellen. Die heutige Marienkapelle wurde im Jahr 1475 erweitert und im Krieg stark zerstört. Seit 1827 dient sie als Begräbnisstätte der Osnabrücker Bischöfe. Die danebenliegende kleinere Kreuzkapelle (aufgrund des darin befindlichen Flügelaltares von 1517 nach ihrem Stifter auch Snetlage-Kapelle genannt) erhielt aufgrund ihrer Anlehnung an die Marienkapelle eine asymmetrische Form.

Die Barockisierung des Doms

Der Zeitgeist führte auch im Osnabrücker Dom zu verschiedenen umfangreichen Umgestaltungen des Innenraumes. Noch heute sind die Spuren der vollständigen Barockisierung des Domes von 1748 ablesbar. Zu dieser Zeit wurden alle Ausstattungsstücke entfernt, wertvolle romanische Kapitellplastiken abgeschlagen und das Mauerwerk für die Aufnahme von Stuck vorbereitet. Ab 1753 zeigten alle Wände, Gewölbe und Rippen Stuckputz mit barockem Dekor.

Im 19. Jahrhundert wünschte man sich die ursprüngliche Gestalt des Innenraumes zurück und es wurde mit Ausnahme der Kanzel alles entfernt, was der Barock geschaffen hatte. Anstelle der Stuckkapitelle erhielten die Pfeiler aus Sandstein geschlagene neuromanische Kapitelle und es erfolgte eine Ausmalung des Domes im neuromanischen Stil.

Heutiges Bauwerk

Am 13. September 1944 wurden bei einem Fliegerangriff durch Brandbomben sämtliche Dächer, Turmhelme und Glockenstühle des Domes zerstört. Durch die Schäden blieb der Innenraum des Domes über mehrere Jahre den Witterungseinflüssen ausgesetzt und der gesamte Innenputz samt Ausmalung ging verloren. Der neue Innenputz wurde farblich auf den Sandstein abgestimmt und der Dom erhielt seine ursprüngliche romanische Ausdruckskraft zurück.

Durch die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wurden Hochchor, Vierung und Querhaus zum Volk geöffnet und die vorhandenen Chorschranken und der Lettner entfernt. Der neue Altar von Elmar Hillebrand (Köln) wurde 1970 als Herzstück des Domes im Zentrum der Vierung aufgestellt.

Die letzte umfassende Sanierung und Umgestaltung des Domes erfolgte in den Jahren 1999 bis 2002. In dieser Zeit entstanden die modernen Windfänge aus Alabasterglas nach Entwürfen von Johannes Niemeyer (Rietberg) und es erfolgte der Einbau einer neuen Hauptorgel durch die Firma Kuhn aus der Schweiz. Um die Sicht auf das Rundfenster freizuhalten, wurde die vorhandene Empore abgerissen und etwas tiefer neu gebaut.

Blick in den Dom Osnabrück, nach Sanierungsarbeiten im Januar 2025. Hier finden Sie ein Zeitraffer-Video der Erneuerungen.

Der Kreuzgang

Der schiefwinklige Kreuzgang aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts schließt sich im Süden mit seinen dreiteiligen offenen Pfeilerarkaden an das Kirchenschiff an. Im ältesten erhaltenen Teil, dem Ostflügel, finden sich Würfelkapitelle aus dem 12. Jahrhundert. Von hier aus lässt sich die Südfassade des Domes mit der in Teilen spätromanischen Sakristei betrachten.